Самое актуальное и обсуждаемое

Популярное

Полезные советы

Важно знать!

30 самых красивых мест москвы: 100 фото и описания

Парки

Первой идеей при мысли «погулять» будет обязательно парк. И Москва богата на парки, от самых популярных до маленьких и уютных.

Парк Горького

Ну этот парк всем известен. С одной стороны, посетить...

Читать далее

12 лучших песчаных пляжей крыма

10 лучших отелей турции с аквапарком

33 достопримечательности дели, которые стоит посмотреть

35 главных достопримечательностей австрии

9 знаменитых пещер с наскальными рисунками

20 самых красивых мест турции

7 лучших пляжей абхазии

859,храм артемиды эфесской: кратко

32 достопримечательности баку, которые стоит посетить

Рекомендуем

Лучшее

Важно знать!

30 лучших достопримечательностей таллина

Главные достопримечательности Таллинна

Замок фон Глена

5,00

Замок фон Глена - это развалины особняка, владелецем которого был довольно неординарнй человек. Барон Николай...

Читать далее

6 фактов о великобритании, которые вы могли не знать

30 главных городов голландии

28 непревзойденных достопримечательностей сеула в южной корее

10 самых страшных мест в мире

49 забавных факта о румынии

10 бюджетных развлечений в москве

10 идей, что нужно сделать в ницце

24 достопримечательности анталии, которые нельзя пропустить

7 крутых озер россии, которые могут заменить морской отдых

Новое

Обсуждаемое

Важно знать!

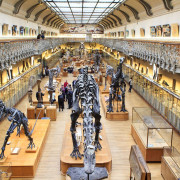

10 фактов о соборе нотр-дам-де-пари

Оптимистичный и пессимистичный сценарий

Правительство Франции объявило конкурс среди архитекторов всего мира на лучший проект реконструкции. На данный момент ведущие бюро разрабатывают способы не только...

Читать далее

10 знаменитых французских сыров

7 московских ресторанов для ценителей пива

15 главных музеев москвы, в которых нужно побывать

25 странных подводных изображений затонувших кораблей

16 достопримечательностей ронды, которые нельзя пропустить

28 достопримечательностей ярославля, которые стоит посмотреть

15 лучших курортов оаэ

10 лучших бюджетных курортов россии

25 крупнейших городов грузии

Популярное

Актуальное

Важно знать!

17 лучших островов для посещения в индонезии

Отели Сулавеси

Melia Makassar

Самые лучшие отели острова:

Melia Makassar. Находится в центре города, готов предложить своим постояльцам бассейны и большие номера. Wi-fi для гостей предоставляется бесплатно.

The...

Читать далее

30 главных достопримечательностей россии

10 лучших песчаных пляжей египта

7 продуктов, которые можно найти только в англии

25 лучших развлечений в турции

15 лучших курортов греции для отдыха с детьми

174 страны, куда поехать без визы в 2021 году

15 лучших экскурсий в костроме

15 лучших отелей кипра

12 причин побывать на монмартре

Обновления

Статьи

Откройте Шри-Ланку: Туры, отпуск и незабываемые впечатления!

Статьи

Откройте Шри-Ланку: Туры, отпуск и незабываемые впечатления!

Добро пожаловать в захватывающий мир умиротворенных пляжей, древней истории и буйной природы – добро...

Статьи

Отпуск в Турции: Погружение в Идеальный Отдых

Статьи

Отпуск в Турции: Погружение в Идеальный Отдых

Добро пожаловать в захватывающий мир отдыха в Турции, где история встречается с современностью, а красота...

Статьи

Откройте мир эксклюзивных маршрутов: уникальные путешествия по Арктике, Антарктиде и далеким странам

Статьи

Откройте мир эксклюзивных маршрутов: уникальные путешествия по Арктике, Антарктиде и далеким странам

Разнообразие маршрутов, предлагаемых нашими круизами, открывает удивительный мир самых необычных уголков...

35 главных храмов москвы

35 главных храмов москвы

Церковь Иоанна Воина на Якиманке (1 130 запросов)

Эта церковь появилась в 1704-1713 годах во время правления...

27 достопримечательностей тулы, которые стоит посмотреть

27 достопримечательностей тулы, которые стоит посмотреть

Что посмотреть в Туле с детьми летом

Можно отправиться в старинный город мастеров всей семьей. Достопримечательности...

20 интересных мест, которые стоит посмотреть в дубае

20 интересных мест, которые стоит посмотреть в дубае

Экскурсии из Дубая

Бесплатные достопримечательности есть не только в Дубае, но и в других городах Объединенных...

10 лучших термальных источников краснодарского края

10 лучших термальных источников краснодарского края

Базы отдыха

Среди термальных лечебниц Краснодарского края и Адыгеи каждый легко найдет подходящий для...

7 лучших отелей крыма для отдыха с детьми

7 лучших отелей крыма для отдыха с детьми

Парк-отель «PORTO MARE» 4*, Алушта

И клуб, и контактный зоопарк, и даже салон красоты! Настоящая...

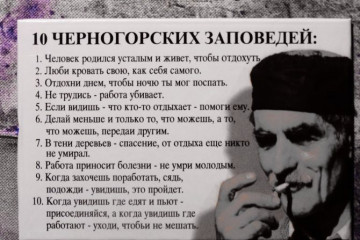

7 лет жизни в черногории

7 лет жизни в черногории

Как относятся здесь к русским

Плохое отношение к русским в Черногории в 2019 году имеет политическую...

15 лучших достопримечательностей дании

15 лучших достопримечательностей дании

Сообщение про Норвегию

На севере Европы, на Скандинавском полуострове располагаются 3 страны: Швеция,...

17 лучших курортов испании

17 лучших курортов испании

Балеарские острова

Балеарские острова – еще одно популярное место отдыха в Испании. Три крупных острова...

50 фактов об италии

50 фактов об италии

Кулинарные традиции

Итальянская кухня считается одной из самых популярных в мире. Это объясняется тем,...